「土木業界は給料が安い」というイメージを持っている人は少なくありません。特に若年層の間では、給与水準が他の業界と比較して低く、長時間労働や厳しい現場環境と相まって、敬遠される傾向があります。しかし、実際には職種や企業規模、経験年数によって給与に大きな差があるのが土木業界の特徴でもあります。

また、公共インフラの老朽化対策や都市再開発、災害復旧といった社会的需要が高まるなかで、土木技術者の価値は再評価されつつあり、それに伴って処遇の見直しが進んでいるのも事実です。この記事では、土木業界の給料事情について、職種ごとの特徴や年代別の傾向、そして将来的な展望も踏まえて詳しく解説します。

土木業界の職種別の年収差|施工管理・設計・技能労働者の違いとは

土木業界と一口に言っても、現場での施工管理を行う技術者、設計・積算業務に携わる設計技術者、測量や調査業務を担う技術スタッフなど、多様な職種があります。一般的に、施工管理職は責任が重く、勤務時間も不規則になりがちですが、その分、給与も比較的高い傾向にあります。

たとえば、大手ゼネコンや地方自治体の発注工事を請け負う企業では、施工管理者として月給30万円以上、年収ベースで500万円から700万円程度を得ているケースもあります。一方、設計職やCADオペレーターは勤務体系が比較的安定しているものの、初任給は低めで、年収は400万円前後が平均的とされています。

中小企業に勤める場合は、同じ職種でも待遇に差が出ることもあります。これは企業の受注量や案件の規模によって売上が左右されやすいためで、実績やスキル次第で収入が大きく変動するのも特徴です。

年代別に見る土木技術者の給与の変化とキャリア形成の関係

新卒入社の技術者の場合、初任給は大卒で20万〜23万円程度が一般的です。これは他の理系学部卒業者と比べても大きな差はありませんが、入社後の昇給スピードには企業間でばらつきがあります。特に、早期に現場責任者を任されることができれば、20代後半で年収500万円台に達することも珍しくありません。

30代〜40代にかけては、プロジェクトの責任者や管理職に昇進するタイミングでもあり、年収は600万円〜800万円を目指せる層になります。とくに国家資格(1級・2級土木施工管理技士)を取得している場合、資格手当や現場手当が加算され、収入はさらに安定します。

50代以降は、企業の中核を担うポジションとなるため、年収800万円〜1000万円以上を得るケースもありますが、これはごく一部の大手企業や経験豊富な技術者に限られるのが現状です。

給与以外で重視すべき福利厚生と待遇面

土木業界の報酬においては、基本給以外の手当や賞与の有無、福利厚生の充実度も大きな要素です。現場手当や通勤手当、時間外手当、住宅手当などが整っている企業では、実質的な収入は月給以上になることがあります。

また、業界の特性として、資格取得がキャリアアップに直結しやすいという側面もあります。国家資格の有無が給与水準に明確に反映されるため、自己研鑽や経験の積み重ねがしっかりと報われる構造になっている点は、モチベーション維持につながります。

さらに、公共事業が主体であるため、景気の影響を受けにくく、雇用の安定性が高いのも土木業界の魅力です。不況期にあっても、災害復旧やインフラ整備といった業務は継続的に求められるため、長期的なキャリア形成が可能です。

給料に対する不満の背景と構造的課題

一方で、土木業界に従事する人の中には、「労働量に見合った給料ではない」と感じる人も少なくありません。とくに中小規模の建設会社や、繁忙期の長時間労働が常態化している現場では、心身の負担に対する報酬が見合っていないとする声も多く聞かれます。

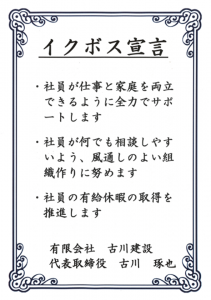

また、現場作業に従事する技能労働者の待遇が、技術者に比べて低く抑えられている現実もあります。こうした構造的な問題に対しては、業界全体としての処遇改善や、働き方改革の推進が求められています。

政府や業界団体は、技能労働者の賃上げを目的とした単価の見直しや、適正な工期設定、時間外労働の上限規制といった施策を進めており、徐々に改善の兆しが見え始めています。

実際に現在進められている施策は以下の通りです:

- 技能労働者への技能評価制度導入

- 公共工事における適正単価の見直し

- 労働時間の上限規制(2024年問題)への対応

土木業界の将来性と給与改善に向けた取り組み

今後、土木業界はさらに深刻な人材不足に直面すると見込まれており、若年層の確保が業界存続のカギとなります。そのため、給与水準や労働環境の見直しは、もはや避けては通れない課題です。

近年では、ICT技術や遠隔施工、ロボット技術の導入によって、労働環境の改善と生産性の向上が進められており、それに伴って給与水準の見直しも進んでいます。特に若手人材に対しては、入社初期からキャリアパスを明示し、報酬体系を明確にする企業も増えています。

また、女性や外国人技術者の登用も進んでおり、多様な人材が活躍できる環境づくりが進展しています。こうした取り組みの延長線上に、より高い報酬と働きやすさを兼ね備えた業界像が描かれていくことが期待されています。

まとめ|土木業界の給料を正しく理解し、自分の将来像を描く

「土木業界の給料は安い」という固定観念は、職種や企業規模、経験によって現実とは異なるケースが多くあります。特にスキルや資格を持つ技術者にとっては、高収入を得られる機会が十分に存在し、また今後は業界全体としての処遇改善も期待されています。

給与だけでなく、雇用の安定性、スキルが評価されやすい構造、社会貢献性の高さなどを含めて考えれば、土木業界は将来性のあるキャリアパスを描ける分野といえるでしょう。給料という一側面にとらわれることなく、業界全体の動向と自分の志向を照らし合わせながら、キャリア選択を行うことが大切なのではないでしょうか。