かつて「男性の職場」と言われてきた土木業界に、今、女性たちの新たな風が吹き始めています。道路や橋梁、ダム、上下水道といった社会インフラを支えるこの業界は、重機を扱う現場作業や体力勝負のイメージが強く、長年にわたって男性中心の職場文化が続いてきました。しかし、少子高齢化による人材不足や多様な働き方への社会的関心の高まりとともに、女性の採用や定着、活躍を本気で考える企業が増えています。

「女性だからできない」ではなく、「女性だからこそできる」視点を業界に取り入れることが、持続可能な組織づくりに直結する。そんな時代の変化の中で、女性が土木業界で働く意義と現実、そして課題について、改めて見つめ直す必要があります。

なぜ今、土木業界で女性が求められているのか

土木業界における女性の存在感が高まっている背景には、いくつかの明確な要因があります。第一に挙げられるのが「慢性的な人材不足」です。高齢化が進む中で、熟練の技術者が大量に退職しつつある一方、若年層の新規入職者が思うように確保できていない現状があります。このままでは、必要なインフラ整備や維持管理が滞る恐れも指摘されており、人材の多様化は喫緊の課題となっています。

また、ICTやBIM/CIMなどのデジタル技術の導入が進むことで、かつては体力勝負だった作業が効率化・自動化され、女性にも従事しやすい環境が整いつつあります。図面作成や施工管理、品質管理、広報、設計といった職種では、性別に関係なく能力を発揮しやすい土壌がすでに生まれているのです。

さらに、国や自治体による「女性活躍推進」の政策も後押しとなっています。国土交通省が主導する「建設業における女性活躍推進モデル事業」や「けんせつ小町」の取り組みなど、制度面でも女性が働きやすい職場環境づくりが促進されており、企業の意識改革が進むきっかけにもなっています。

実際に女性が担っている役割とその評価

実際に土木業界で働く女性は、現場の施工管理から設計、CADオペレーター、測量、建設コンサルタント業務まで幅広く活躍しています。特に施工管理職では、現場の安全を守るだけでなく、職人や関係業者との円滑なコミュニケーションを取る力が求められるため、きめ細かい配慮や観察力に長けた女性の強みが発揮されやすいと言われています。

また、設計や積算といったオフィスワーク中心のポジションでも、論理的な思考力や丁寧な資料作成能力が評価される傾向にあり、「女性だから現場には向かない」という固定観念は少しずつ崩れつつあります。現場の雰囲気も大きく変化しており、女性用トイレや更衣室の設置、勤務時間の見直し、育児との両立支援など、物理的・制度的な環境整備も進んできました。

女性が働く上で直面する課題と解決へのヒント

一方で、依然として課題がないわけではありません。たとえば、現場では今なお「女性に重機を任せて大丈夫か」といった根強い偏見や、男性社会特有の上下関係、飲み会文化などが残る場合もあり、孤独感や心理的負担を感じやすい環境に置かれることも少なくありません。

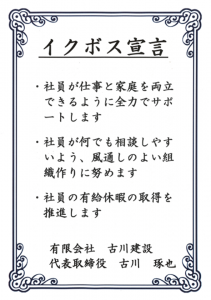

また、結婚や出産といったライフイベントに対する理解が職場によって異なるため、キャリア形成に不安を抱える女性も多くいます。育休や時短勤務といった制度が整っていても、職場全体の理解や風土が伴っていないと、安心して制度を利用することができず、結果として離職を選ぶケースも見受けられます。

こうした課題に対しては、制度整備と同時に「文化の変革」が必要です。上司や同僚が日常的に声をかけ合い、育休取得やフレックス勤務を自然なものとして受け入れる風土があれば、女性に限らず誰にとっても働きやすい職場となります。また、女性社員同士が悩みを共有し合えるようなネットワークの構築や、ロールモデルの存在も心理的な支えとなり、長く業界で働くモチベーションにつながっていきます。

若手女性の育成とキャリアパス構築の重要性

女性が安心して土木業界でキャリアを築くためには、若手時代からの育成と明確なキャリアパスの提示が欠かせません。現場経験を積むだけでなく、技術者としてのスキル向上や管理職へのステップアップを見据えた支援体制が求められます。特に、入職初期におけるOJTの質や、先輩女性技術者との関わりが、その後の職業意識や定着率に大きな影響を与えます。

業界全体として、単なる「現場の人材」としてではなく、「長く働き続ける専門職」として女性を育成していく視点が求められています。そのためには、研修機会の整備や評価制度の透明性、キャリア相談の場の充実など、多方面からの支援が必要不可欠です。

地域社会とのつながりが女性定着のカギとなる

女性が土木業界で長く働き続けるためには、企業内のサポートだけでなく、地域社会とのつながりも大きな役割を果たします。たとえば、子育て支援の充実した自治体や、近隣住民との良好な関係性を築く企業文化は、女性にとって働きやすい環境と直結します。

地域イベントへの参加や、学校との連携を通じて地域との接点を増やすことは、企業に対する信頼感を高めるだけでなく、社員にとっても「地域に貢献している」という実感を持つ機会になります。結果として、それが職場への愛着や定着意欲につながっていくのです。

女性がいることで職場が得られる新たな価値

女性が土木業界に加わることで、単に人材不足が解消されるだけではありません。組織における多様な視点が新しいアイデアを生み、働き方改革やチームワークの在り方そのものに変化をもたらします。たとえば、工程管理や安全管理における細部への配慮、クライアントや近隣住民との折衝における共感力や丁寧な対応など、従来とは異なる価値が付加される場面は少なくありません。

また、若い世代にとっても、女性が活躍している職場は「開かれた業界」という印象を持ちやすくなり、業界全体のイメージアップにもつながります。建設や土木に興味を持つ女子学生の就職先の選択肢が広がることは、将来的な人材確保にも好影響を与えるでしょう。

まとめ

土木業界における女性の活躍は、もはや特別なことではなく、業界が持続可能で多様性を受け入れる方向へと進むための自然な流れと言えるでしょう。物理的な働きやすさの整備だけでなく、職場の文化や意識を変えることで、誰もが安心して働ける環境が実現していきます。

今後、女性が「働きたい」「働き続けたい」と思える土木業界をつくることは、単に女性のためではなく、業界全体の未来をつくることにほかなりません。個々の能力や特性が生かされる職場づくりを目指して、これからの土木業界はますます多様な人材の受け入れと活躍を推進していく必要があるのではないでしょうか。