土木業界を取り巻く現状と直面する課題

近年、日本をはじめ世界各国の土木業界は、景気や公共予算の変動、インフラ老朽化、気候変動への対応、そして技術革新といった複数の要因が複合的に影響し、確実に転換期を迎えています。高度経済成長期に整備された道路や橋梁、トンネル、上下水道などは建設から50年以上が経過しており、補修や再建が必要な箇所が急増しています。しかし、技術者不足や予算不足による遅れ、安全性の低下が深刻化し、社会インフラを支える土木業界の持続性に黄色信号が灯っているのが現状です。

インフラ老朽化に伴う再整備ニーズの拡大

土木分野最大の課題はインフラの老朽化です。全国の橋梁では約2割が耐用年限を超えており、道路やダム、トンネル等でも同様の傾向が見られます。今後は、これらの再整備が社会的な喫緊課題となり、補修・更新・撤去・再構築に向けた大量の公共事業が予想されます。ただし、深刻な財政制約のなかで効率的な予算配分が求められるため、採算性や優先順位の明確化が不可欠です。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入と可能性

こうした課題に対応する鍵となるのがDXです。3Dレーザースキャナーやドローンによる点検、BIM(Building Information Modeling)/CIM(Construction Information Modeling)活用による設計管理の高度化、AIによる劣化予測などが実用段階に入りつつあります。これらにより、現場業務の精緻化、予防保全の推進、コスト削減が可能となり、土木現場における“見える化”が加速しています。しかしツール導入に関わる人材育成や組織の理解が追いついておらず、DXの本格定着にはまだハードルが高いと言えるでしょう。

持続可能な社会に向けた環境配慮型土木の台頭

SDGs(持続可能な開発目標)や脱炭素化への取り組みも、今後の土木業界における大きな潮流です。たとえば、CO₂排出を抑制する低炭素素材(再生骨材・改良アスファルト)、自然共生型設計の採用による生態系との調和、循環型施工プロセス、雨水浸透施設なども拡充が進んでいます。環境保全や地域との協調が評価される時代において、持続可能な土木は業界として取り組むべき必須要件となっています。

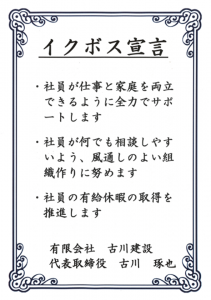

人材不足への対応と多様な働き方の模索

業界全体が抱える「人手不足」という構造的な課題も、今後大きな焦点となります。とりわけ現場作業員だけでなく、施工管理技士や設計技術者などの専門職に人材が集まりにくく、「3K(きつい・汚い・危険)」業種というイメージから脱却できていません。加えて、少子高齢化や都市部への人口集中もこれを加速させています。一方で、外国人労働者の受け入れ拡大、シニア人材の活用、在宅勤務による事務系の兼業、技術者専用のキャリアパス形成など、様々な取り組みが始まっています。多様な働き方導入こそが、業界の持続化・発展には不可欠と言えるでしょう。

安全・品質管理の高度化とAI・IoTの活用

作業現場の安全性と品質確保においても、AIやIoTの導入が進んでいます。作業員の動態や設備の稼動状況をリアルタイムモニタリングし、危険兆候を早期に検知するシステムが普及しつつあります。また、施工品質の確保のために3Dモデリングやセンサーによる施工誤差検出なども一般化しつつあり、精度の高い施工が可能になってきました。これにより、現場の安全性向上や事故防止、施工後に生じる不具合を抑制する体制が整いつつあります。

今後求められるスキルセットと教育の在り方

土木業界においては、従来型の土木技術に加え、DXや環境、マネジメントなどの知識を併せ持つ「ハイブリッド人材」の育成が急務です。教育・研修においては、建設系大学や専門学校、企業内研修、外部資格取得支援などの充実が求められています。特に現場と連動した実践型教育や、オンライン講座・eラーニングを活用したスキルアップの仕組み整備が今後進むでしょう。また、女性や高齢者、外国人の技術者育成も含め、ダイバーシティ推進を視野に入れた人材戦略が必要です。

海外展開と国内市場のバランスを取る戦略

土木分野では、日本国内のインフラ再整備ニーズが高まる一方、海外市場にも大きな成長チャンスがあります。アジア・中東・アフリカ諸国では高速道路、ダム、鉄道などの大型インフラ整備が進行。日本企業は独自の技術力や品質管理体制、長期的なメンテナンス提案力を武器に、これらの市場での存在感を強めています。ただし、海外市場では現地法規制や文化の違い、国内での採算性低下など複数のリスクも伴い、バランスの取れた戦略設計が不可欠です。

まとめ:未来に向けた土木業界の羅針盤

土木業界は今、「インフラの老朽化対応」「SDGs・脱炭素」「DX導入」「人材・安全管理強化」「海外展開」など、複数の潮流が重なる過渡期にあります。これらに対応するために必要なのは、一過性ではない「構造変革」です。技術革新を組織文化に取り込みつつ、環境や安全、人材の視点も重ね合わせることで、業界の持続的成長が実現できます。