日本全国の社会基盤を支える土木業界は、国民の生活を陰で支える極めて重要な存在です。

道路や橋、トンネル、堤防といったインフラの整備・維持管理は、都市の発展や災害への備えに不可欠であり、その担い手となる技術者や作業員の存在は、私たちの暮らしと直結しています。しかしながら近年、この土木業界において「人手不足」が深刻な問題として浮上しており、業界全体が対応を迫られる事態となっています。

土木業界の人手不足が深刻化する理由とは?構造的な背景に迫る

人手不足の原因は一つではなく、複合的な要因が絡み合っています。まず第一に挙げられるのが、業界の高齢化です。長年にわたり土木業界を支えてきた熟練の技術者たちが次々と定年を迎え、引退していく一方で、若年層の新規参入が思うように進んでいない現状があります。

土木作業は屋外での重労働が多く、夏の猛暑や冬の寒さといった過酷な環境下での作業が避けられません。さらに、賃金や労働時間といった条件が他業種と比べて見劣りすることもあり、若者にとって魅力的な職場と感じられにくいことが新規就業者数の伸び悩みを招いています。

また、都市部と地方の格差も無視できない要因です。都市部では一定数の求人が集まるものの、地方においてはそもそも人口が少なく、働き手の確保がより難しいという現実があります。地域によっては、地元企業が公共事業の受注に成功しても、作業員を確保できないために工期の遅延や発注辞退に追い込まれるケースも見られます。

さらに、近年増加している自然災害も土木業界に大きな影響を与えています。地震や台風、大雨による被害が相次ぎ、災害復旧工事や防災インフラの整備が急務となる中で、限られた人手では対応しきれないという状況が続いています。災害時には一時的に需要が集中するため、通常の業務とのバランスを取ることが難しく、結果的に業界全体に過重な負担がかかる構造になっているのです。

最新技術と多様な人材の登用がカギ──人手不足への具体的な対応策

こうした中で注目されているのが、ICT(情報通信技術)の活用や建設機械の自動化といった技術革新です。国土交通省が推進する「i-Construction」では、ドローンによる測量や3Dデータを活用した設計、ICT建機による施工の効率化など、従来の作業工程を大幅に省力化する取り組みが進められています。これにより、作業員一人ひとりの生産性が向上し、少人数でも高品質な施工が可能となることが期待されています。

加えて、以下のような施策も注目されています:

- 建設現場におけるBIM/CIM導入の推進

- スマートグラスやウェアラブル端末による現場支援

- クラウドベースの工程管理システム導入

また、外国人技能実習制度や特定技能制度などを活用し、海外からの人材を受け入れる動きも拡大しています。ただし、言語の壁や文化の違い、安全教育の徹底といった課題もあり、単に人員を増やせば良いという単純な話ではありません。外国人材を現場に定着させ、長期的に活躍してもらうためには、企業としての受け入れ体制の整備やフォローアップの仕組みづくりが求められます。

女性・若年層の参入促進と教育機関との連携がもたらす持続可能な未来

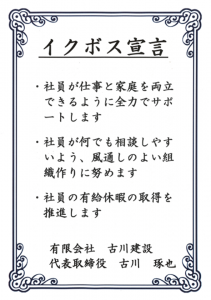

さらに、女性の活躍促進も重要な視点です。かつては男性中心とされてきた土木業界ですが、近年では設計・施工管理・現場監督など、さまざまな分野で女性技術者が増えつつあります。現場の環境改善や設備の充実、柔軟な勤務体系の導入などにより、女性が働きやすい職場づくりを進めることが、結果として業界全体の人材確保につながると考えられています。

加えて、若年層の採用・育成のためには以下のような取り組みが求められています:

- 学校との連携によるインターンシップの提供

- SNSや動画を活用した業界の魅力発信

- 資格取得支援制度の充実

一方で、教育機関との連携による人材育成の取り組みも進行中です。高校や専門学校、大学などで土木工学を学ぶ学生に対し、現場体験やインターンシップの機会を提供することで、土木の魅力を伝えるとともに、職業選択の幅を広げる工夫がなされています。早い段階から業界との接点を持つことで、将来の技術者や作業員の確保につながることが期待されています。

このように、土木業界の人手不足は深刻でありながらも、さまざまな角度からの対策が講じられつつあります。もちろん一朝一夕に解決する問題ではありませんが、業界全体が協力し、働き方の改革や技術の導入、人材の多様化といった取り組みを積極的に進めることで、次世代へと続く持続可能な土木産業の実現が見えてくるはずです。

まとめ

土木業界の人手不足は、高齢化や若者離れ、都市と地方の格差、災害対応の負担など、さまざまな要因によって引き起こされています。

しかし、技術革新の推進や外国人材・女性の活躍、教育機関との連携による人材育成といった取り組みにより、その課題解決に向けた道筋が徐々に整いつつあります。業界全体で課題に正面から向き合い、継続的な努力を重ねていくことが、未来の土木業界を支える鍵となるでしょう。