日本社会を根底から支える土木業界は、時代の変化とともにその役割や構造が大きく変わりつつあります。高度経済成長期に整備された多くのインフラが老朽化し、さらには気候変動による自然災害の激甚化、人口減少による地方の過疎化、そしてデジタル技術の進展といった複雑な課題が、業界に新たな使命と可能性をもたらしています。

果たして、土木業界は今後どのような方向に進んでいくのでしょうか。ここでは、インフラ更新、防災強化、技術革新、人材育成といった切り口から土木業界の将来性を考察します。

老朽インフラの更新需要がもたらす新たな仕事の波

1960〜70年代にかけて整備された道路、橋梁、トンネル、水道管といったインフラ設備は、現在すでに耐用年数を迎えつつあり、今後数十年にわたり大規模な補修・更新工事が必要とされています。特に橋梁や下水道施設においては、老朽化による事故や機能低下が相次いで報告されており、国や自治体も定期点検や長寿命化計画の策定を強化しています。

このような背景から、土木業界における「メンテナンス市場」が今後拡大していくことは確実です。これまでの「新設重視」から「維持管理重視」への転換が進むことで、予防保全や長寿命化設計、点検技術といった分野における人材需要が高まっています。

また、定量的なデータ分析に基づいた戦略的な補修計画の立案が求められるようになり、従来とは異なるスキルが重視される傾向にあります。

防災・減災における土木の新たな役割

日本は世界有数の自然災害大国であり、地震、台風、豪雨、土砂災害などが頻発する国土を抱えています。東日本大震災や西日本豪雨、令和元年東日本台風など、甚大な被害をもたらす災害が続く中で、土木技術は「人命を守る」ための基盤として再認識されています。

近年は「防災・減災・国土強靭化」の政策のもと、河川改修や土砂崩れ対策、堤防強化、避難路の整備といったプロジェクトが全国で進められています。

これに伴い、災害リスクを可視化するGIS(地理情報システム)やIoTセンサーによるモニタリング、ドローンによる被災状況の把握など、ハイテク技術の導入も加速しています。こうした取り組みは、土木分野が「守り」の側面で果たす社会的役割の重要性を一層高めているのです。

DX(デジタル・トランスフォーメーション)で進化する建設現場

デジタル技術の進化は、土木業界にも大きな革新をもたらしつつあります。国土交通省が推進する「i-Construction」や「BIM/CIM」の普及は、建設現場の生産性向上と働き方改革を目的としたものであり、特に人手不足が深刻化する中でその必要性はますます高まっています。

ICT建機を用いた自動施工、3Dスキャンによる測量の効率化、AIによる設計・工程管理、ARを活用した現場支援などは、すでに多くの企業で導入が始まっており、今後も一層普及が進むと予想されます。

これにより、重労働の軽減やミスの削減が実現し、若年層や女性が参入しやすい環境整備にもつながっています。

多様な人材と教育の充実が未来を支える

土木業界の将来性を語る上で欠かせないのが、「人」の問題です。高齢化により熟練技術者の退職が相次ぐ一方で、若年層の入職者数は伸び悩んでおり、担い手不足が慢性化しています。これを解決するためには、教育機関との連携を強化し、魅力ある職業としての土木の価値を早期に伝えることが必要です。

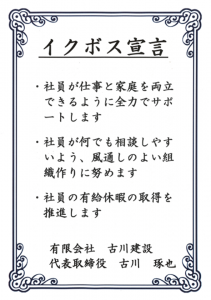

また、外国人技能実習生や特定技能制度による海外人材の活用も進められており、多様性のある職場づくりが求められています。加えて、女性やシニア層の活躍促進、柔軟な勤務体制の整備など、持続可能な労働環境づくりに向けた取り組みも進行中です。

まとめ

土木業界の将来性は極めて高いといえます。インフラの老朽化に伴う更新需要、防災・減災の重要性の増大、デジタル技術の導入による現場改革、そして多様な人材の参画といった変化は、土木業界に新たな使命と可能性をもたらしています。

単なる「工事」の枠を超え、人々の安全と暮らしを守り、未来の社会基盤を築く仕事として、土木業界は今後ますます重要な役割を果たしていくことでしょう。