建築業界は住宅から商業施設、公共インフラまで、多岐にわたる領域を包含しています。それぞれの分野には独自の専門性や働き方があり、業界を志す学生や転職希望者、また業界外の関心ある方にとっても、どの業種が自分に向いているのか理解することはとても重要です。

本稿では、初心者の読者にもわかりやすく、建築業界の種類を体系的に整理しました。業種ごとの役割、特徴、仕事の進め方、将来性などを解説し、最後にはまとめとして業界全体の展望にも触れています。

建築業界の大分類とその役割

建築業界は、一般的に次の三つの大分類に分かれます。住宅、商業・オフィスビル、公共インフラ。それぞれ対象やスケール、求められる専門性が異なるため、業種選びの際の視点を整理するうえで重要な区分です。

住宅は個人の居住空間を提供することが目的であり、商業・オフィスビルはテナントや企業の活動を支える場です。一方で公共インフラは公共性が高く、社会の基盤としての安全性や耐久性が特に重視されます。こうした違いが、設計や施工の流れ、成果物にも大きく影響します。

住宅建築業の特徴と求められるスキル

住宅建築業は人々の暮らしに直結するサービスとして、特有の魅力とやりがいがあります。顧客との打ち合わせを重ね、設計図が形になっていく過程で感動を共有できるのが大きな魅力です。一方、コスト管理や住み心地・快適性を含む品質への配慮が常に求められるため、設計士や施工管理技術者には空間デザインやCAD操作、予算調整などのスキルが必要です。

個人住宅では建築主の細かい要望が反映されやすく、「世界に一つだけの住まい」をつくる喜びがありますが、逆に一棟ごとに仕様が異なる分、設計から引き渡しまでの工程管理が複雑化しやすいという課題もあります。

商業施設・オフィスビル建築の仕事と面白さ

商業施設やオフィスビルの建築では、不特定多数の人が集まる環境をつくるため、安全・快適性・デザイン性・運営効率など、多面的な要素が求められます。大規模プロジェクトでは建築士をはじめ照明設計者、設備設計者、施工管理者、インテリアデザイナーなど多様なプロフェッショナルが連携して仕事を進めます。

商業建築ではブランド戦略にかかわる設計や顧客動線の設計が重要になる場合もあり、マーケティング的視点を踏まえた提案力も必要です。また、建築基準法や防火基準など法規のハードルも高いため、法令知識や工程管理能力が求められます。

公共インフラ・公共建築の使命と責任

公共インフラ建築は、多くの人が利用する道路、橋梁、トンネル、鉄道駅、公立学校や病院などの施設を整備する分野です。安全性や長寿命設計が最優先のため、社会貢献度が非常に大きいのが特徴です。耐震性能やメンテナンス性の高い設計が要求されるほか、予算やスケジュールは行政や公共事業の枠組みに依存するため、透明性と説明責任が重視されます。

この分野の技術者には構造設計や地盤工学、維持管理など専門領域に加え、公共入札や契約管理、住民との調整能力なども必要です。ひとつの工事が数年にわたる大規模なものもあり、継続的にプロジェクトを見守る視点も重要になります。

専門工事業者の役割(電気・設備・内装など)

設計や基礎工事を担う元請けの建築会社の下には、電気設備工事、空調設備工事、内装仕上げ、外構工事などを担当する専門工事業者(いわゆる下請け業者)が存在します。これらの仕事は建物を形づくるための“縁の下の力持ち”。たとえば電気配線や照明の設置、空調機器の調達と施工、クロス貼りや床の仕上げ、植栽や舗装などは専門領域特有のノウハウを要求します。

専門工事業者には、日々の現場対応力、品質・安全性の確保、そして他業者との調整スキルが求められます。対応が遅れると全体工程に影響するため、期限厳守や柔軟な現場対応が評価されます。

設計事務所とゼネコンの違い

建築業界において、設計事務所とゼネコン(総合建設業者)はそれぞれ異なる役割を担います。設計事務所は建築物の企画からデザイン、設計図面の作成を主に担当します。デザイナーとしての視点や機能性を重視し、美的感性や構造安全性といった専門知が求められます。

一方、ゼネコンは設計図を元に実際に施工し、建築現場を管理します。現場監督、安全管理、資材調達、工程調整を通じて「図面を実際の建物にする立場」です。両者は設計者・施工者としてパートナー関係にあり、それぞれの役割と連携なしでは建築は完成しません。

建築業界の現場における協力体制と課題

実際の現場では、上記に挙げた元請け、専門工事業者、設計者、施主、行政窓口など様々な立場の関係者が複雑に関わります。この協力体制を円滑に進めるには、定期的な進捗会議、品質検査、安全パトロール、工程表の共有、コストの見える化といった仕組みが不可欠です。

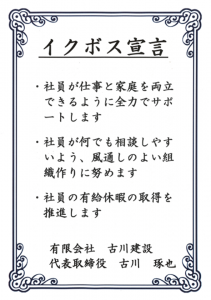

一方で、業界が抱える課題としては、高齢化・人手不足、労働時間の長さ、働き方改革への対応、DX(デジタルトランスフォーメーション)の遅れなどがあります。とくに地方では若手の確保が難しく、また設計や現場で関係する専門技術者の継承が大きな関心事です。

将来性と注目のトレンド

これからの建築業界では、SDGs(持続可能な開発目標)や脱炭素社会への対応が重要なトレンドです。再生可能エネルギーを活用した設計、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)など環境配慮型建築の需要が高まっています。さらには、3DプリンタやBIM(Building Information Modeling)、ドローンによる現場調査の導入など、DX技術が少しずつ普及しています。

加えて、リノベーション需要も増加の一途をたどっています。古い建物を活用するストック型社会において、新築だけでなく既存構造の再整備や用途変更などにも注目が集まっています。

まとめ

今回は「建築業界の種類とそれぞれの特徴・将来性」について、住宅、商業施設、公共インフラ、専門工事業者、設計事務所とゼネコンの立ち位置から整理し、現場における協力体制や業界が直面する課題、さらに今後注目されるトレンドもご紹介しました。

建築業界はまさに人々の暮らしや社会インフラを支える根幹に位置し、専門性や協働性が求められるフィールドです。これからこの業界に関わろうとする方には、まずこの構造を広く知り、自分に合った業種や職種を選ぶ手がかりになれば幸いです。スマートな建築・持続可能な社会に向けて、一歩踏み出すヒントになれば嬉しいです。