土木業界は日本の社会基盤を支える重要な業種であり、その業務内容は多岐にわたります。道路や橋梁、トンネル、上下水道、河川工事、災害復旧などのインフラ整備に携わるこの業界では、専門性の高い知識と実務経験が求められる一方で、年収に関しては「厳しい」といったイメージを持たれることも少なくありません。

では実際のところ、土木業界で働く人々の年収はどのような水準にあるのでしょうか。職種やキャリア、地域、企業規模などの観点から、その実態に迫ってみたいと思います。

土木業界における平均年収の現状

国税庁が発表している民間給与実態統計調査などを基にすると、土木業界に従事する人々の平均年収は概ね450万円から550万円程度とされています。

これは日本全体の平均年収と比較して大きく上回るわけではないものの、決して低い水準ではありません。特に公共事業に多く関わる企業や、大手ゼネコンに属する技術者、現場監督などの中堅・ベテラン層になると、年収が600万円から700万円、場合によっては800万円を超えるケースも見られます。

一方で、若手や新入社員の年収は低めに設定されている傾向があります。初任給は大卒で月給20万円前後、年収にして300万円前後が相場です。

ただし、この業界では資格取得や現場経験を積むことで昇給・昇進が比較的スピーディーに行われるため、20代後半〜30代前半で年収400万円台に到達する技術者も少なくありません。

職種別に見る土木業界の収入格差

土木業界は一口に「土木作業員」と言っても、実際には多様な職種が存在します。現場で直接作業を行う技能職から、施工管理、設計、測量、積算、さらには営業職や事務職まで、役割によって給与水準にはばらつきがあります。

一般的に収入が高いとされるのは以下のような職種です:

- 土木施工管理技士(1級・2級)

- 建設コンサルタント(設計・調査業務)

- 測量士・測量士補

- 建設機械オペレーター(重機)

これらの職種は専門資格が必須となる場合が多く、資格手当や役職手当が年収を押し上げる要因となります。特に1級土木施工管理技士の資格を持つ技術者は、施工現場の責任者として配置されることが多く、年収が700万円を超えることも珍しくありません。また、建設コンサルタントとして働く場合には、官公庁とのやり取りや高度な技術提案力が求められ、その分だけ報酬も高めに設定されています。

地域・企業規模による年収の違い

土木業界における年収は、地域や企業の規模によっても大きく左右されます。都市部、特に東京・大阪・名古屋などの大都市圏では、大規模なインフラ整備や再開発プロジェクトが頻繁に行われるため、仕事量が豊富であり、それに伴って賃金水準も高くなる傾向があります。

逆に、地方の中小建設会社では、公共事業の予算制限や受注競争の激化により、給与水準が抑えられるケースが多く見られます。

企業規模の観点から見れば、スーパーゼネコン(大手総合建設会社)や大手建設コンサルタントに属する技術者の年収は非常に高く、40代で年収800万円超という例もあります。これに対し、地方の中堅企業や中小企業では、同年齢層でも500万円前後にとどまることが一般的です。

資格取得が収入アップのカギとなる理由

土木業界で年収を上げるためには、国家資格の取得が不可欠と言えます。特に、以下のような資格は、昇進や昇給、転職においても大きな武器となります:

- 1級・2級土木施工管理技士

- 測量士/測量士補

- 技術士(建設部門)

- コンクリート診断士

これらの資格を取得することで、より責任のある業務を任されるようになり、それに見合った給与が支払われるようになります。また、一部の企業では資格取得に対して報奨金を支給したり、資格手当を毎月の給与に上乗せする制度を設けているところもあります。

土木業界の年収に対する社会的評価と将来性

土木業界における年収は、決して夢のように高い水準ではありませんが、社会的な貢献度や業務の専門性を考慮すれば、安定した職種であることは間違いありません。また、今後のインフラ老朽化対策や自然災害への備えといったニーズは確実に高まっており、長期的に見ても需要のある業界と言えます。

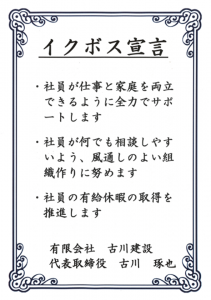

さらに、近年では働き方改革の一環として、週休2日制の導入や残業時間の削減、リモート技術の活用といった取り組みも進んでおり、労働環境の改善とともに給与体系の見直しも進められています。こうした変化により、若年層の新規就業者にとっても、より魅力ある職場として再評価されつつあります。

まとめ

土木業界の年収は、職種やキャリア、地域、企業規模、資格の有無といった要因によって大きく異なります。平均的には日本の平均年収と同水準かやや下回る傾向にありますが、資格を取得して経験を積み、適切なキャリアパスを歩めば、十分に高収入を目指せる業界でもあります。

社会に必要とされる使命感と安定性を兼ね備えたこの業界で、将来を見据えたキャリア形成を検討する価値は十分にあると言えるでしょう。